समान नागरिक संहिता- कौन करेगा निर्माण?

भारतीय समाज जिस स्थिति से गुजर रहा है, उसमें उसके सामने दो ही विकल्प हैं। या तो विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने-अपने धार्मिक विधानों में सुधार करें और उन्हें न्याय सम्मत बनाएं। या फिर, राज्य ऐसे निजी धार्मिक कानूनों के स्थान पर न्याय और समानता पर आधारित ‘समान नागरिक संहिता’ की स्थापना करे। आजादी के बाद से अब तक यह बहस लगातार चल रही है कि इसे लागू किया जाए अथवा नहीं। समान नागरिक संहिता पर आधारित आलेखों की दूसरी कड़ी में जानते हैं मौजूदा कानूनों और इस संहिता के निर्माण की जरूरत के बारे में।

सचिन कुमार जैन

संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।

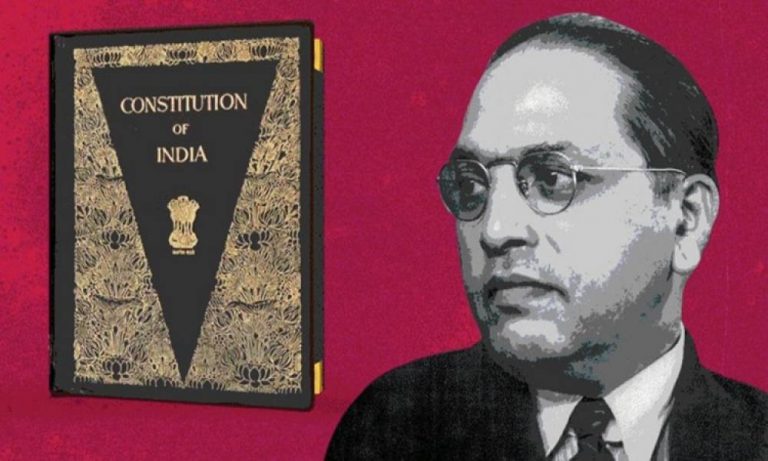

संविधान सभा की मसौदा समिति ने अपने प्रारूप के अनुच्छेद 35 में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस मसौदा समिति के सभापति डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे। यह प्रावधान कुछ इस तरह था – “राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान कानूनों वाली व्यवहार-संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा।”

आगे चलकर यह अनुच्छेद संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के समूह में अनुच्छेद 44 के रूप में स्थापित हुआ। आज़ादी के बाद से ही, इस प्रावधान को लागू करने या न करने को लेकर बहस भी है और टकराव भी। बीते 35 वर्षों से इसने कुछ अधिक जोर पकड़ लिया है।

समान नागरिक संहिता और मौजूदा क़ानून

सामान्यतया समान नागरिक संहिता का अर्थ माना गया है – देश के भीतर सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक क़ानून। यहां प्रश्न उठता है कि क्या भारत में आज की तारीख में सभी नागरिकों के लिए एक समान क़ानून नहीं है? इसका जवाब यह है कि वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, नागरिक अधिकारों के लिए बने क़ानून, जैसे शिक्षा का अधिकार, रोज़गार का अधिकार जैसी व्यवस्थाएं सभी नागरिकों के लिए समान हैं। भारत के 95 फीसदी से ज्यादा क़ानून देश के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समूहों के “निजी क़ानून” भी अस्तित्व में रहे हैं। दावा किया जाता है कि ये नियम उनके धार्मिक सिद्धांतों के पालन में बने हैं, इसलिए हर धार्मिक समुदाय को अपने “निजी क़ानून” का पालन करने का अधिकार होना चाहिए।

शोषण का जरिया बने निजी कानून

डॉ. अम्बेडकर और समाज का प्रगतिशील तबका इन दावों से कभी सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि धार्मिक व्यवस्थाओं को आधार बना कर ऐसे निजी क़ानून बनाने गये हैं जो महिलाओं के साथ शोषण और अन्याय वाला व्यवहार करते हैं, उन्हें गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। विवाह, संपत्ति का वितरण, विवाह-विच्छेद (तलाक), उत्तराधिकार आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर धर्म के नाम पर अमानवीय व्यवस्थाएं बनाई गयी हैं। इन व्यवस्थाओं का मकसद यह था कि भारत में महिलाओं पर पुरुषों का मालिकाना बना रहे। ज्यादातर धर्मों के मूल सिद्धांतों में शोषण और अन्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, किन्तु धार्मिक नेताओं द्वारा गढ़ी गयी संहिताओं, किताबों और कर्मकांडों की व्याख्याओं में “निजी कानूनों’’ में शोषणकारी प्रावधान कर दिए गये। धर्म की आड़ इसलिए भी ली गयी ताकि कोई व्यक्ति या विचार इनका विरोध न कर सके और यदि कोई इनका विरोध करे तो धर्म के नाम पर उन्हें दोषी करार दिया जा सके।

इतिहास बताता है कि इस तरह की शोषणकारी व्यवस्थाएं समाज के भीतर रची-गढ़ी गयीं, और इन्हें “राज्य” ने भी संरक्षण प्रदान किया। वर्ष 1835 में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधीन तत्कालीन सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि भारत में अपराधों, साक्ष्यों और अनुबंध प्रक्रियाओं और व्यवहारों से सम्बंधित कानूनों और संहिता में एकरूपता लाने की जरूरत है। उस वक्त देश की अलग-अलग रियासतों में इन विषयों पर अलग-अलग क़ानून और प्रक्रियाएं थी, जिनके आधार पर ब्रिटिश राज का प्रबंधन कठिन महसूस हो रहा था। इसमें उल्लेखनीय है कि इस सुझाव के साथ ही यह भी विशेष रूप से सुझाव दिया गया था कि हिन्दू और मुस्लिम समाज के “निजी कानूनों” को एकरूपीकरण की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए।

इसके बाद निजी कानूनों से सम्बंधित विषयों को राज्य के कानूनों के नज़रिये से निपटाने में आ रही समस्याओं और निजी कानूनों के फैलावों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1941 में बी. एन. राउ समिति का गठन किया। इस समिति का मकसद हिन्दू निजी कानूनों में एकरूपता लाने की संभावना और जरूरत का अध्ययन करना था। हिन्दू धर्म से सम्बंधित दस्तावेजों का अध्ययन करके सुझाव दिया था कि हिन्दू कानूनों का संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए जा सकें। समिति ने हिन्दू विवाह और उत्तराधिकार से सम्बंधित नागरिक संहिता का सुझाव प्रस्तुत किया था।

समान नागरिक संहिता को एक ऐसी कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके अंतर्गत देश में विविध धर्मों में लागू होने वाले निजी कानूनों को केवल धर्म के मूल सिद्धांतों तक ही सीमित रखने की कोशिश की जाए। राजनीतिक दल इसे एक साम्प्रदायिक रणनीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, धार्मिक नेतृत्व इसे अपने लिए असुरक्षा का कारण मानते हैं लेकिन इसके मूल दृष्टिकोण पर बहस होना जरूरी है। जब भी इस पर बहस होती है या यह कहा जाता है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत समान नागरिक संहिता बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी, तो मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या पारसी धर्म के लोगों को यह भय लगने लगता है कि इस संहिता के लागू होने से वे अपने रीति-रिवाजों का पालन नहीं कर पायेंगे, उन्हें भारत के बहुसंख्यकों यानी हिन्दू समाज की व्यवस्था स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह भय इतना प्रभावी होता है कि मुस्लिम समाज के भीतर मौजूद प्रगतिशील समूह भी इस विषय पर प्रभावी रूप से अपनी बात नहीं रख पाता है। ऐसे में भारत सरकार को सबसे पहले समान नागरिक संहिता की अवधारणा से देश को वाकिफ करवाना जरूरी है, ताकि लोग सरकार के “राजनीतिक मन की बात” जान सकें।

हम इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या संपत्ति पर अधिकार सरीखे विषयों पर पुरुषों ने अतार्किक, शोषणकारी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई है। यह व्यवस्था स्त्रियों को एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण नागरिक के रूप में खड़ा नहीं होने देती है। एकतरफा तलाक या हलाला सरीखी प्रथाओं को धर्म के नाम पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

बात केवल मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुप्रथाओं तक ही सीमित नहीं हैं। हिन्दू समाज ने भी इस संदर्भ में बहुत बुरे उदाहरण रचे हैं। पति की मृत्यु होने पर उसी समय जीवित पत्नी का जल कर मरना, जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया, एक व्यक्ति का एक से ज्यादा पत्नियों को रखना, अपमान के साथ पंचायती विवाह विच्छेद, विधवा विवाह पर रोक, दलित महिलाओं का तथाकथित उच्च वर्णीय पुरुषों द्वारा शोषण, पत्नी या बेटियों को संपत्ति में अधिकार न देना सरीखी कुरीतियां और व्यवस्थाएं भी हिन्दू समाज का चेहरा कुरूप बनाती हैं। ये तो अपने आप में पुरुषवादी व्यवहार हैं, लेकिन तकलीफदेय तथ्य यह है कि इन व्यवहारों को धर्म के नाम पर स्थापित किया गया है और समुदाय इन्हें अपने धार्मिक “निजी क़ानून” के रूप में अपनाता रहा है। बात केवल महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय तक ही सीमित नहीं है, भारत में जातिवादी व्यवस्था के तहत दलितों और आदिवासी समुदायों के साथ भी शोषणकारी व्यवहार की बाकायदा सामाजिक व्यवस्था विद्दमान है। ज़रा सोचिये कि अब भी सहरिया आदिवासी समुदाय की महिलाओं को गांव के सीमा के भीतर पैरों में चप्पन या जूते पहनने की “इजाज़त” नहीं है। उन्हें कहीं बाहर जाने के लिए अपने हाथ में चप्पल लेकर जाना होता है और गांव की सीमा से बाहर निकलने के बाद ही वे चप्पल पहन सकती हैं। इस “क़ानून” का उल्लंघन होने पर महिलाओं और उनके परिवार को “सज़ा” दी जाती है। प्रश्न यह है कि ये “इजाज़त और सज़ा” कौन और क्यों देता है?

“समान नागरिक संहिता” भारत में सामुदायिक और धार्मिक निजी कानूनों की आड़ में होने वाले लैंगिक और जातिवादी शोषण को समाप्त करने की एक पहल हो सकती है, लेकिन इसे जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उससे यह संदेश भी जाता है कि समान नागरिक संहिता को दक्षिणपंथी विचारधारा अल्पसंख्यकों की पहचान को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हमें यह समझना होगा कि समान नागरिक संहिता का मूल मकसद धर्म के नाम परे बने “निजी कानूनों” के माध्यम से होने वाले लैगिक-जातिवादी शोषण के व्यवहार को देश के “संवैधानिक क़ानून” के दायरे में लाना है।

धर्म के आवरण में सजा-संवार कर स्थापित किये गये किसी भी तरह के शोषण को अस्वीकार करना ही समान नागरिक संहिता का पहला कदम है। इसका मतलब यह है कि समाज में बदलाव की यह प्रक्रिया “किसी धर्म-मज़हब विशेष” तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, न ही इसका मकसद किसी “धर्म-मज़हब” को चोट पहुंचाने का षड्यंत्र माना जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि इस संहिता से सम्बंधित हर पहल के हर चरण पर सभी राजनीतिक दलों, सभी सामाजिक नागरिक संगठनों और न्यायपालिका की सजग निगरानी होना चाहिए।

समान नागरिक संहिता स्थापित करने की प्रक्रिया तीन आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। एक – निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें सभी विचारों को न केवल सुना जाए, बल्कि उन्हें यह भी अहसास कराया जाए कि उन विचारों को यथोचित स्थान मिलेगा; दो – समानता और लैंगिक न्याय इसके दो मानक सूचक हों। तीन – अन्य ऐसे सभी क़ानून भी समीक्षा के दायरे में हों, जो समान नागरिक संहिता के बुनियादी मूल्य – व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय पर चोट पहुंचाते हों, मसलन नागरिकता संशोधन क़ानून और लव जिहाद के नाम पर बनाए गये क़ानून; क्योंकि ये व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।

जब समाज खुद धर्म और धार्मिक व्यवहार में न्याय, समानता और नैतिकता के नज़रिये से खुद बदलाव नहीं लाता, रीति-नीति में सुधार नहीं लाता, तब राज्य को क़ानून बनाने का मौका मिलता है। यह क़ानून समुदाय और धार्मिक समुदाय को स्वीकार हों, यह कतई जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि सरकार के क़ानून बना देने से समाज बुरी परम्पराओं का पालन करना बंद कर ही देगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय राजनीति खराब रीतियों और नीतियों को धर्म का आवरण पहना कर प्रस्तुत करती हैं और समाज की सहमति ले लेती हैं, उससे भारत एक आत्मघाती दिशा में बढ़ता हुआ समाज प्रतीत होता है। इन बातों को समान नागरिक संहिता की बहस के ख़ास संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। भारत में हिन्दू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में लागू हो गया था, लेकिन आज भी विवाह से सम्बंधित तीन चौथाई मामले सामुदायिक पंचायतों में ही निपटाए जाते हैं। छुआछूत का खात्मा संविधान का मूल आधार रहा, लेकिन अब भी धर्म, समाज और राजनीति, छुआछूत बदस्तूर प्रचलन में है।

लोग किसे महत्व देते हैं – समाज की व्यवस्था को या राज्य की न्याय व्यवस्था को? अब भी लोगों को समाज की व्यवस्था में विश्वास है, क्योंकि इसे धर्म का आवरण पहनाया गया है। यह कहीं बहुत बेहतर है, कहीं बहुत खराब। ऐसे में भारत के सामने दो विकल्प हैं – पहला विकल्प है कि भारतीय समाज में मौजूद विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक विधानों में सुधार करें और न्याय और समानता सम्मत बनाए; दूसरा विकल्प है कि राज्य, ऐसे धार्मिक “निजी कानूनों” के स्थान पर न्याय और समानता आधारित “समान नागरिक संहिता स्थापित कर दे। हर स्थिति में एक अनिवार्य परम्परा बने कि भारत में जन्म लेते ही शिशु का सबसे पहले संविधान संस्कार करवाएं।