आदिवासी और भारत का संविधान

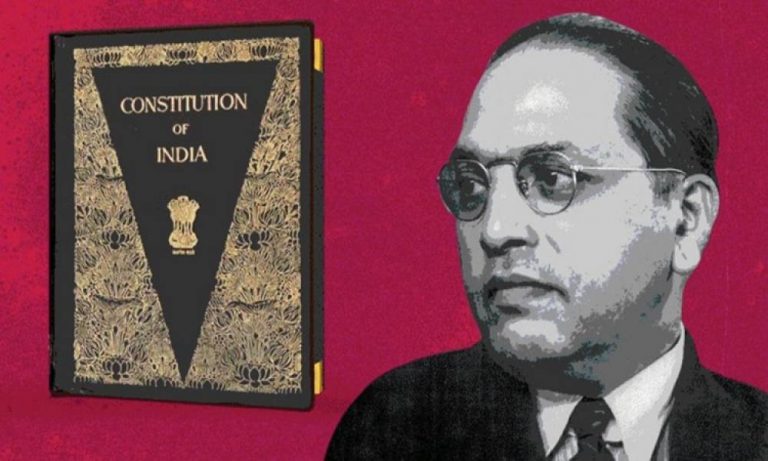

उपनिवेशवाद के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले आदिवासी समुदायों को न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में जरूरी तवज्जो नहीं मिली बल्कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी वे उसी उपेक्षा के शिकार रहे जो अन्यथा उनके प्रति देखने को मिलती है। विश्व आदिवासी दिवस पर पढ़िए यह विचारपरक आलेख जो आदिवासी समुदायों के संघर्ष और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों के जरिये इस विषय को स्पष्ट करता है।

सचिन कुमार जैन

संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।

हमारी सामाजिक व्यवस्था में आदिवासी या कहें अनुसूचित जनजाति का समाज व्यापक उपेक्षा का शिकार रहा है। राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनके नेतृत्व और भूमिका को वह तवज्जो नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे। संविधान बनाने की प्रक्रिया में भी यह उपेक्षा दिखाई देती है। आदिवासी समुदाय जमीन पर निजी नियंत्रण में विश्वास नहीं रखता है। उनकी हमेशा से विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही हैं, शायद इसलिए भी एक केंद्रीकृत विधान के निर्माण से उन्हें दूर रखा गया और संभवतः उन्होंने भी इसकी कोई जरूरत नहीं समझी।

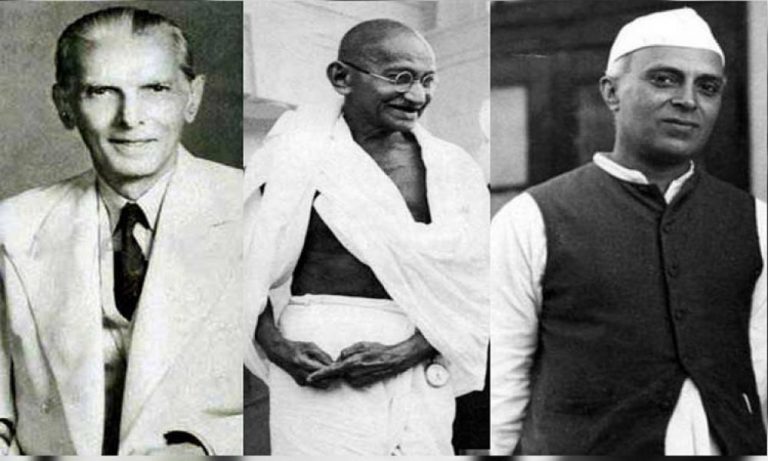

आदिवासी समुदाय के इस स्वभाव के विपरीत भारत की आज़ादी के आंदोलन के भीतर अछूतों और अल्पसंख्यकों के सवाल ज्यादा तवज्जो पाने लगे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी, डॉ. भीम राव अम्बेडकर के अलावा उस दौर में चल रहे समाज सुधार आंदोलनों ने इन मुद्दों को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया।

वर्ष 1895 में भारत का संविधान विधेयक, 1895 (जिसे स्वराज बिल भी कहा जाता है) के साथ संविधान के प्रारूप बनाने की पहल शुरू हो चुकी थी। हालांकि इसे किसने बनाया था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस प्रारूप में दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए भी किसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें संसद के दो सदन स्थापित करने की बात कही गयी थी, लेकिन वंचित तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इतना ही नहीं संसद जिन विषयों के लिए क़ानून बनाने के लिए पात्र मानी जा रही थी, उसमें भी दलित और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष प्रावधान नहीं थे।

इसके बाद वास्तव में पृथक निर्वाचन की मांग से अनुसूचित जाति/छुआछूत के प्रभावित तबकों के मुद्दे न केवल राजनीति के केंद्र में आये, बल्कि आज़ादी के आंदोलन में भी प्रखर ढंग से उठाये जाने लगे।

डॉ. अम्बेडकर के विचार

संविधान निर्माण के दौरान हुई बहसों के दौरान डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने कहा कि “अपवर्जित और अंशतः समाविष्ट क्षेत्रों के बारे में हाल की संवैधानिक चर्चाओं ने भारत के मूलनिवासियों की स्थिति के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। इनकी संख्या 1.30 करोड़ है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि ये मूलनिवासी एक ऐसे देश में असभ्य अवस्था (असभ्य का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति के संदर्भ में हुआ) में बने हुए हैं, जो हज़ारों वर्ष पुरानी सभ्यता की डींग हांकता है। न केवल वे असभ्य रहे, बल्कि उनके कामों को “जरायम पेशा” कह कर वर्गीकृत किया गया।”

ब्रिटिश सरकार ने भारत की एक बड़ी जनसंख्या को ‘‘क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट’’, 1871 और 1911 के तहत आपराधिक जातियां घोषित कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता था कि ये जीवन जीने के लिए अपराध करती हैं। इन्हें जरायम पेशा कहा जाता था। यह क़ानून भी संविधान के साथ खत्म नहीं हुआ। यह वर्ष 1952 में हटाया गया, किन्तु उसकी जगह ‘‘आदतन अपराधी अधिनियम’’, 1952 बना दिया गया।

भारत में जरायम पेशा जनजातियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया – विमुक्त जनजाति (198 समूह) और घुमंतू जनजाति (1500 समूह)। इनके साथ आज तक भेदभाव होता है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा “सभ्यता के बीच रहने वाले 1.30 करोड़ लोग आज भी वन्य अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हिन्दुओं ने कभी इस बात की शर्म महसूस नहीं की। वे संभवतः यह स्वीकार नहीं करेंगे के भारत के हिन्दुओं ने उन्हें सभ्य बनाने, चिकित्सा सहायता देने, उनकी स्थिति बेहतर करने या समग्र नागरिक बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मान लीजिए कि कोई हिन्दू आदिवासियों के लिए वह सब करना चाहता, जो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, तो क्या वह कर पाता? मेरा उत्तर है नहीं! क्योंकि आदिवासियों की स्थिति बेहतर बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना, उनकी बीच रहना और उनके साथ भ्रातृत्व की भावना विकसित करना; यानी उनसे प्रेम करना। किसी भी हिन्दू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसका पूरा जीवन अपनी जाति जो बचाये रखने की उद्विग्न चेष्टा में बीतता है। जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है। वैदिक दिनों के घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर वह इसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकता था।”

आर्यों ने भारत के देशज लोगों को अनार्य कहा है, वेदों में भी देशज लोगों को अनार्य कहा गया। आर्यों ने भिन्न जीवन पद्धति और जीवन शैली के कारण, अनार्यों को घृणित रूप में अपने ग्रंथों में चित्रित किया है।

यह स्थिति तब भी जब आदिवासी समुदायों का इतिहास उपनिवेशवाद के विरुद्ध निरंतर संघर्ष का इतिहास रहा है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध और अपनी अस्मिता के रक्षा के लिए आदिवासी समुदायों ने 10 बड़े विद्रोह किए। यही एक समुदाय है जिसने कभी भी पूर्ण आज़ादी और अस्मिता के सवाल पर न तो कोई मध्यमार्ग अपनाया, न ही कोई समझौता किया; आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और आर्यों के भारत आने से पहले से ही यहां निवासरत हैं। आज आदिवासियों या अनुसूचित जनजाति समाज के सामने वास्तव में अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने का प्रश्न खड़ा है जिसे अक्सर उनकी आर्थिक गरीबी में ऐसा घोल दिया जाता है कि वास्तविक प्रश्न छुप जाता है।

मुख्य धारा का मतलब क्या?

अक्सर कहा जाता है कि “आदिवासियों को मुख्य धारा” में लाना है। क्या है यह मुख्य धारा? यह मुख्य धारा है जातिवादी-पूंजीसंग्रह केन्द्रित और संसाधनों के अधिकतम शोषण की परिभाषा से पैदा होने वाली जीवन शैली और नीतियां। समाज ने आदिवासियों को उनकी मूल पहचान के साथ अपनाने के बजाय, उनके सामने हमेशा अपनी पहचान त्यागने की शर्त रखी है। जिससे आदिवासी हमेशा हिचकिचाहट में ही रहा। इस समाज ने संभवतः सबसे पहले उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था की मुखालफत की क्योंकि इनकी रूचि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके मुनाफा कमाने में नहीं रही। ये हमेशा से मानते रहे हैं कि जंगल-जमीन का व्यापार भी नहीं होना चाहिए और निजी संपत्ति का संग्रह भी अनुचित है। इसलिए उन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ब्रिटिश दखल का विरोध करना शुरू कर दिया था। जबकि अन्य समुदाय लगभग 100 सालों तक सक्रिय नहीं हुए और ब्रिटिश व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते रहे।

उपनिवेशकालीन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलनों के इतिहास में इनके संघर्ष को वाजिब स्थान नहीं मिला। चूंकि आदिवासी आंदोलनकारियों ने एक अलग ही वैचारिक-आध्यात्मिक धरातल पर विद्रोह किए थे, इसलिए वे भारत की जाति-वर्ण-सम्प्रदाय आधारित व्यवस्था से अपना स्वाभाविक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाये। इसके बाद राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्हें उस तरह का नेतृत्व और पहचान नहीं मिली, जितनी कि अन्य समुदाय को हासिल हुई। भारत के संविधान में उन्हें उनकी मूल पहचान लौटाने की कोशिश की और यह कितनी कड़वी बहस है, यह संविधान सभा की दस्तावेजों से पता भी चलता है। भारत के संविधान ने आदिवासियों यानी मूल निवासियों के साथ किस हद तक न्याय किया है, यह जानने से पहले जरूरी है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को जाना जाए। इसके बिना, बाद की चर्चा के कोई मायने नहीं रहेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अयोध्या सिंह ने अपनी पुस्तक “भारत का मुक्ति संग्राम” में भारत के 200 साल के उपनिवेशकालीन इतिहास का अध्ययन किया है। वह कहते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया था, तभी से आदिवासियों ने ब्रिटिश कंपनी से संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इन दो सदियों में छोटे-बड़े 125 विद्रोह और संघर्ष हुए।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आदिवासी बहुल छोटा नागपुर का इलाका वर्ष 1765 में ब्रिटिश व्यवस्था में शामिल हुआ था। ब्रिटिश नियंत्रण की इस कोशिश का मतलब यह था कि उन्होंने आदिवासियों की सदियों से चली आ रही पारंपरिक शासन व्यवस्था को प्रभावित किया। जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकार सीमित कर दिये गये। स्वयं की शासन व्यवस्था को संचालित करने के उनके अधिकार सीमित करदिये गये। ब्रिटिश कंपनी अपनी आय सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों पर अपना नियंत्रण चाहती थी। तब उन्होंने नियम बना कर कुछ किसानों को भू स्वामी बना दिया और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया। यहीं से लगान वसूलने की व्यवस्था लागू हुई।

जंगल आदिवासियों के जीवन की धुरी थे लेकिन अंग्रेज़ इमारती लकड़ी चाहते थे। इसलिए उन्होंने जंगलों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया और वहां आदिवासियों की आवाजाही सीमित कर दी। आदिवासियों का भोजन, शिकार, परम्परा सब छीन लिए गये, तो आदिवासियों को मजबूरी में जंगलों से पलायन करना पड़ा।

अस्मिता का संघर्ष

ऐसे में आदिवासियों की “अस्मिता और अस्तित्व” का सवाल उठ खडा हुआ। उन्होंने उपनिवेशवाद के सामने झुकने के बजाय विद्रोह का विकल्प अपनाया। वे उपनिवेशवाद के किस कदर खिलाफ थे, इसका प्रमाण 1783 में ही मिल गया था, जब तिलका मांझी विद्रोह हुआ। फिर कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह और चेरो विद्रोह हुआ। यह संघर्ष आगे बढ़ता गया और मध्य-पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में फैलता गया। अगर गौर से देखें तो पायेंगे, कि आदिवासी किसी विजय के लिए या किसी को हराने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। वे दो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोह कर रहे थे- एक: ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण संसाधन छीने जाने का प्रतिकार और दो: अपनी सांस्कृतिक-सामाजिक व्यवस्थाओं और पहचान का संरक्षण। स्थानीय स्तर पर ये विद्रोह आदिवासियों के नेतृत्व में जरूर शुरू हुए, किन्तु इनमें सभी समुदायों ने सहभागिता भी की। आदिवासियों का संघर्ष हमेशा अपनी स्वतंत्रता और गरिमा बनाये रखने के लिए रहा। ब्रिटिश उपनिवेश से जूझते हुए उन्होंने कभी भी दूसरे राज्यों या समुदाय को अपना गुलाम बनाने के लिए विद्रोह नहीं किया।

पश्चिम बंगाल के उत्तर-पश्चिम मिदनापुर के जंगल महल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों ने (जो कृषि और शिकार का काम करते थे) ब्रिटिश कंपनी द्वारा लगाये गयेभारी करों के खिलाफ़ रघुनाथ महतो के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह सन 1768-69 से शुरू हुआ और अलग अलग रूपों में 1832 तक चलता रहा। इसे चुआड़ विद्रोह या जंगल महल विद्रोह भी कहते हैं। महाराष्ट्र के खान देश के भीलों ने भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ़ सन 1818 से 1848 तक संघर्ष किया। सिंहभूम और छोटा नागपुर क्षेत्र में रखने वाले “हो” आदिवासियों ने जमीन मालिकों और जमींदारों को जमीन से किरायेदार किसानों को बेदखल करने, जमीन बेचने, उन जमीनों पर काम करने वालों को अपना बंधक बना लेने का अधिकार दियेजाने के खिलाफ़ वर्ष 1820-21 में संघर्ष किया। महाराष्ट्र में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ़ गुजरात और महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने वर्ष 1824, 1828 और फिर 1844-48 में संघर्ष किया। असम में वर्ष 1828 से 1833 के बीच अहोम समुदाय ने लड़ाई लड़ी। असम और मेघालय के खासी समुदाय ने वर्ष 1829 से 1833 के बीच संघर्ष किया। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सिंग्पो ने वर्ष 1830 से 1839 के बीच संघर्ष किया। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों ने वर्ष 1831-1832 में, आंध्रप्रदेश में कोयास ने वर्ष 1879 से 1880 में और 1922-24 में विद्रोह किया। कौंध ने ओडिशा में वर्ष 1846-48, 1855 और फिर 1914 में विद्रोह किया। वर्ष 1857 के आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा संथाल, काचा नागा, मुंडा, भील, ओरांव, कुकी और चेंचू आदिवासी समुदायों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ़ संघर्ष किए।

भले ही इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, किन्तु शहीद वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, श्री अल्लूरी सीता राज राजू, रानी गैदिनलियु और सिधु-कान्हू मुर्मू के बलिदान को मिटाया नहीं जा सकेगा।

वास्तव में भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था ने जो चरित्र अख्तियार किया, वह आदिवासी समाज को असहज बनाता है और उन्हें व्यापक भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं बनने देता। संविधान बनने की प्रक्रिया में भी उनके मूल सवालों को सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। रियासतों, जाति, हिन्दू-मुस्लिम और राज्य व्यवस्था से जुड़े विषयों पर शब्द और अर्थ, दोनों ही संदर्भों में बहस हुई, किन्तु आदिवासी अस्मिता के सवाल को उठाये जाने के बावजूद कमतर महत्त्व ही दिया गया।