स्वतंत्रता में विभाजन की सियासत

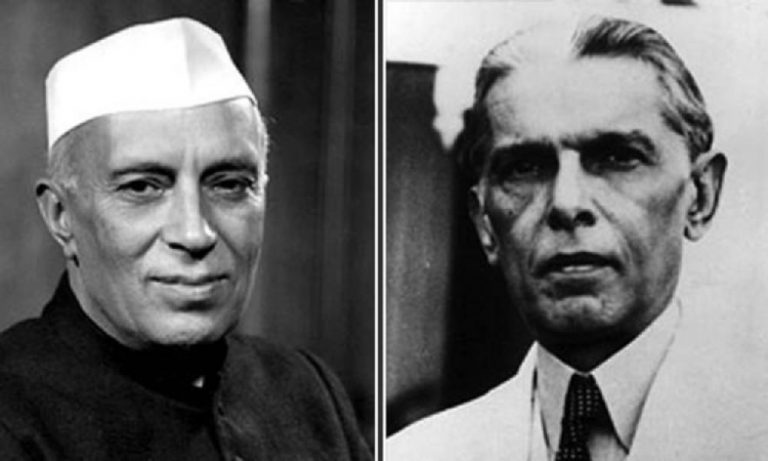

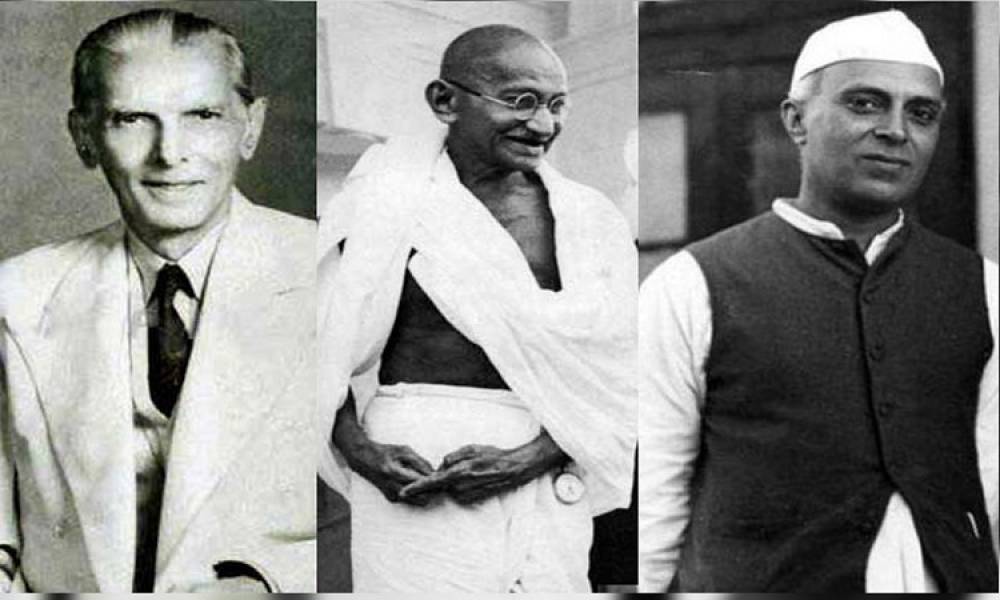

देश आज़ाद हुआ लेकिन विभाजन की विभीषिका हमेशा के लिए हमारे अंत:करण पर चस्पा हो गयी। एक तरफ देश अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए प्रयासरत था तो वहीं दूसरी ओर सियासी चौसर पर ऐसी बिसात बिछाई जा रही थी जिसने इस महादेश को दो टुकड़ों में बांट दिया। अक्सर गांधी-और नेहरू को देश के विभाजन का जिम्मेदार बताया जाता है जबकि यह पूरी तरह गलत है। विभाजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह हैं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, हालात और मुस्लिम लीग।

सचिन कुमार जैन

संविधान शोधार्थी एवं अशोका फेलोशिप प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। ‘संविधान की विकास गाथा’, ‘संविधान और हम’ सहित 65 से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाओं का लेखन।

भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी तो मिली लेकिन जाने से पहले अंग्रेजों ने भारत में साम्प्रदायिक विभाजन की इतनी गहरी खाई पैदा कर दी थी और ऐसे गहरे जख्म दिए जो आज तक भर नहीं सके हैं। विभाजन के दौरान ऐसी हिंसा हुई जिसकी स्मृति आज भी लोगों के दिलो दिमाग में सिहरन पैदा करती है।

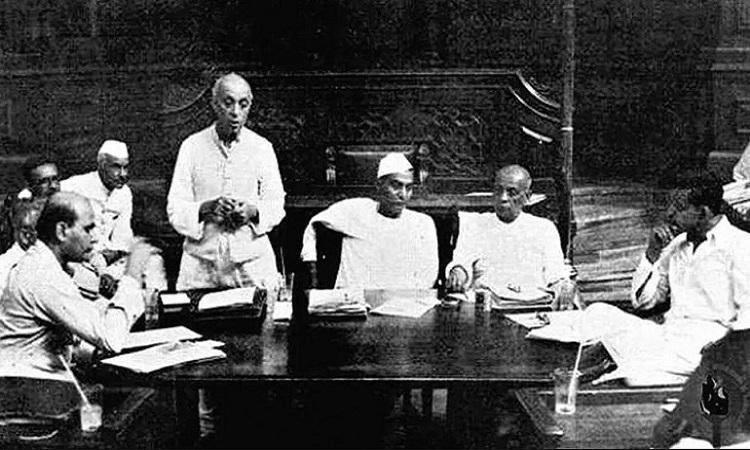

तत्कालीन राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितियों के चलते यह लगभग तय हो गया था कि ब्रिटेन को भारत से अपना राज-काज समेटना पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के आर्थिक दुष्प्रभाव, भारत के भीतर स्वतंत्रता की मांग और इसके साथ ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना; ऐसे कारण थे, जिनके चलते ब्रिटिश सरकार को भारत की स्वतंत्रता पर ठोस पहल करने की जरूरत पड़ी। इस काम के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। मिशन को अपनी ही लगायी साम्प्रदायिकता की आग से जूझना भी पड़ा। माउंटबेटन योजना और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी इसका गहरा असर रहा।

कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने 18 जुलाई 1946 को ब्रिटिश संसद में अपना वक्तव्य देते हुए कहा भी था, ‘‘वर्ष 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब परिस्थितियां वर्ष 1942 (भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरे विश्व युद्ध का मध्यकाल) यहां तक कि वर्ष 1939 (दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत) से बहुत भिन्न थीं। भारत में इस वक्त राजनीतिक चेतना अपने उच्चतम स्तर पर थी और इसे पूरे विश्व में महसूस किया जा सकता था। मैंने हमेशा यही विश्वास रखा है कि भारतीयों के साथ बेहतर संबंध बनाये रखने के लिए उन्हें हम अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ, सहज और तत्काल अबाधित स्वतंत्रता प्रदान करें। जब मिशन भारत पहुंचा था तब प्रमुख राजनैतिक दलों के बीच सहमति नहीं थी। एक तरफ तो देश में चुनाव हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यह शंका भी थी कि हमारा मकसद भारत की स्वतंत्रता में विलम्ब करना और भारतीयों को हताश करना है। तब हमारे सामने मुख्य मुद्दा था- एक भारत या दो भारत।’’

भारत विभाजन: कांग्रेस और लीग का रुख

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का विभाजन नहीं चाहती थी लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मानना था कि हिन्दू बहुसंख्यक प्रभाव में उनका (मुस्लिम समुदाय का) वजूद, संस्कृति और पहचान सुरक्षित नहीं रहेगी, अतः मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र ‘पाकिस्तान’ का निर्माण होना चाहिए। यह साफ़ हो रहा था कि मुस्लिम लीग की मांग के कारण भारत का विभाजन होगा और इस विभाजन से ब्रिटेन के हितों को भी नुकसान ही होगा। तब कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के प्रस्ताव में यह प्रावधान जोड़ दिया कि भारतीय संघ में शामिल प्रांतों को स्वायत्तता तो होगी, लेकिन यदि कोई प्रांत भारतीय संघ से बाहर निकलना चाहेगा तो उसे यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होगी और उसे भारतीय संघ के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। वास्तव में इस तरह के प्रावधान से कैबिनेट मिशन मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा को साधने की कोशिश कर रहा था। यह संभव नहीं है कि उसे इस खतरे का अंदाजा न रहा हो कि सभी प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता के साथ भारतीय संघ से बाहर निकलने का अधिकार देने से भारतीय संघ बेहद कमज़ोर हो जायेगा और शायद कुछ ही सालों में इसका वजूद ही ख़तम हो जाए।

कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश संसद में कहा कि ऐसे में हम (कैबिनेट मिशन) ब्रिटिश सरकार को यह सलाह नहीं देंगे कि सत्ता दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के हाथों में सौंपी जाए परंतु चूंकि मुस्लिम समाज मानता है कि उसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की पहचान भारत की हिन्दू बहुलता में खो जायेगी इसलिए कांग्रेस ने एक योजना प्रस्तावित की थी। हमारा उद्देश्य भारत के राजनीतिक दलों को संविधान का विवरण उपलब्ध करवाना नहीं है लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए हमारा मकसद यह है कि एक प्रक्रिया शुरू हो जिसमें खुद भारतीयों के लिए संविधान बनायें।

उपनिवेश मामलों के सचिव विस्काउण्ट एडीसन ने 16 मई 1946 को ब्रिटिश संसद में अपने वक्तव्य में पाकिस्तान के निर्माण से सम्बंधित विसंगतियों का उल्लेख करते हुए कहा था कि मुस्लिम लीग द्वारा चाहे गये स्वतंत्र राष्ट्र यानी पाकिस्तान के दो हिस्से होते- अखण्ड भारत का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा, जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल होते और दूसरे हिस्से (उत्तर पूर्वी) में बंगाल और असम के प्रांत शामिल होते। मुस्लिम लीग उन क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करने की मांग कर रही थी जहां मुस्लिम आबादी बहुलता में थी ताकि वे अपनी मर्जी की शासन व्यवस्था बना और लागू कर सकें। इसके साथ ही मुस्लिम लीग कुछ ऐसे क्षेत्र भी पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी जहां मुस्लिम आबादी बहुलता में नहीं थी ताकि वह आर्थिक और प्रशासनिक मानकों पर पाकिस्तान को प्रभावी बना सके।

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र (पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान और उत्तरपश्चिमी फ्रंटियर) में मुस्लिम आबादी 62.7 प्रतिशत और गैर मुस्लिम आबादी 37.93 प्रतिशत थी जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र (बंगाल और असम) में मुस्लिम आबादी 51.69 प्रतिशत और गैर मुस्लिम आबादी 48.31 प्रतिशत थी।

विभाजन: एक असुविधाजनक हल

तत्कालीन भारत की कुल मुस्लिम आबादी 18.8 करोड़ में से 2 करोड़ भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करती थी। भारत के विभाजन का मतलब था कि पाकिस्तान क्षेत्र में बसे हिन्दुओं-सिखों और भारत के क्षेत्र में बसे मुसलमानों के सामने यह असुविधाजनक और दुखद स्थिति का पैदा होना, जिसमें उन्हें यह तय करना था कि राष्ट्र के भूगोल में वे किस हिस्से की तरफ जायेंगे? यह महज राष्ट्र का चुनाव नहीं था, बल्कि गहरे तक जड़ें जमाये दरख्तों को उखाड़कर कहीं और रोपने की कोशिश जैसा था। ऐसे काम में अक्सर दरख़्त सदमे और जड़ों की टूटन से मुरझा जाया करते हैं। हुआ भी यही। लाखों परिवार उजड़ गये। यह बात पहले दिन से तय थी कि धर्म के नाम पर देश के विभाजन से भारत में साम्प्रदायिकता के प्रश्न का समाधान संभव नहीं होने वाला था। यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा था कि बंगाल और असम के उन जिलों को पाकिस्तान में क्यों शामिल किया जाए जो मुस्लिम बहुल नहीं है? यही बात उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब पर भी लागू हो रही थी।

इसी आधार पर कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि प्रस्तावित पाकिस्तान में पंजाब के अंबाला और जालन्धर, सिलहट के अलावा असम के अन्य सभी जिले और कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे।

व्यावहारिक नहीं था विभाजन

कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की स्थापना एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है क्योंकि इसके कारण बंगाल और पंजाब का भी विभाजन होगा, ऐसा करने से भारत की सेनाओं का ढांचा भी कमज़ोर होगा, विभाजन के लिए यातायात, संचार और टेलीग्राफ सेवाओं का भी विभाजन करना होगा जिससे दोनों नये देशों को व्यवस्थागत आघात पहुंचेगा। पाकिस्तान का जो नक्शा उभर रहा था, उसमें पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ देश बन रहा था यानी पश्चिमी और पूर्वी भाग और दोनों भागों के बीच सात सौ मील की दूरी थी। यह भी एक बड़ी चुनौती थी कि भारत में मुसलमान किसी एक भाग में बसे हुए समुदाय नहीं रहे हैं, वे पूरे देश में बसे हुए हैं, यह विभाजन उनके जीवन को जटिल बना देगा।

जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश!

महात्मा गांधी भारत के विभाजन की संभावना को किसी भी तरह से खारिज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन की योजना बनते समय और फिर उसके बाद लार्ड माउंटबेटन की योजना बनते समय भी महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से यह विकल्प रखा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और जिन्ना-मुस्लिम लीग ही मंत्रिमंडल का भी गठन करें। प्रचारित किया गया कि जवाहर लाल नेहरू महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव से नाराज़ थे, लेकिन तथ्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है। स्टैनली वोलपर्ट अपनी किताब ‘जिन्ना ऑफ पाकिस्तान’ में लिखते हैं कि जवाहर लाल नेहरू ने इस प्रस्ताव पर क्रोध में कोई प्रतिक्रया नहीं दी थी, न ही वे अचंभित थे।

इससे कहीं पहले, अगस्त 1940 में कांग्रेस कार्यसमिति ने लार्ड लिनलिथगो के भारत में केंद्र सरकार के गठन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तभी सी. राजगोपालाचारी ने ‘डेली हेराल्ड’ में वक्तव्य दिया था कि बेहतर होगा कि एक बार भारत में राष्ट्रीय प्रांतीय सरकार बनाई जाए और मैं कांग्रेस के अपने साथियों को तैयार करूंगा कि मुस्लिम लीग प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति नामित करे, जो इस सरकार का गठन करे। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया और हिन्दू महासभा असहज हो गयी। इस प्रस्ताव पर जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कार्यसमिति में कहा कि अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया तो हमें पूर्ण सहयोग करना होगा, भारतीय साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, कांग्रेस से जूझना होगा, अंदरूनी टकरावों का निवारण करना होगा, युद्ध में लोग और आर्थिक संसाधन भेजने होंगे। आशंका यह है कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को कमज़ोर या खारिज कर दिया जाए।

लार्ड माउंटबेटन और महात्मा गांधी के बीच हुई बातचीत के दस्तावेज (द ट्रांसफर ऑफ पावर्स 1942-7, भाग 10) के मुताबिक़ 1 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी ने लार्ड माउंटबेटन से मुलाक़ात की और कहा कि वे जिन्ना को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का आग्रह करें। इस पर नेहरू ने संशय जरूर जाहिर किया था कि क्या जिन्ना यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? यह जरूरी है कि उन परिस्थितियों को जाना-समझा जाए।

जिन्ना का इनकार

नेहरू और वी.पी मेनन ने अलग-अलग अवसरों पर वायसराय लार्ड माउंटबेटन से कहा था कि यह प्रस्ताव गांधी पहले भी दे चुके हैं और अपने कारणों से जिन्ना ने उसे स्वीकार नहीं किया। जिन्ना जानते थे कि कांग्रेस बहुमत में है और तत्कालीन परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी निर्णय लेने के लिए उन्हें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी। तत्कालीन साम्प्रदायिक टकरावों के माहौल में अगर वे स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाए, तो उनका राजनीतिक वजूद ख़तम हो जाएगा। खाद्य असुरक्षा और गरीबी का संकट भी सामने था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इससे पाकिस्तान की मांग कमज़ोर पड़ जाती। ऐसे में वे जानते और मानते थे कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार चला नहीं पाएगी। अगर जिन्ना अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते तो मुस्लिम लीग के लिए संविधान सभा में शामिल होना भी जरूरी हो जाता। कुल मिलाकर महात्मा गांधी का प्रस्ताव बहुत परिपक्व राजनीति का परिणाम था। यह अलग बात है कि मुस्लिम लीग के रुख को देखते हुए कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

माउंटबेटन पेपर्स (ऑफ़िशियल करसपांडेन्स फाइल्स-अंतरिम सरकार, संलग्नक 85) के मुताबिक़ 6 अप्रैल 1947 को अंतरिम सरकार की एक रूपरेखा सामने आई। जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने का प्रस्ताव देने का विकल्प सबसे पहले रखा गया। यदि जिन्ना सरकार बनाते तो भारत और भारत के लोगों के हित में कांग्रेस की तरफ से उदारता के साथ सरकार को सहयोग देने की बात कही गयी। भारत के लिए क्या उचित नहीं है, इसका निर्धारण वायसराय के हाथ में सौंपा गया। अंतरिम सरकार भारत में पूर्ण शांति की स्थापना के लिए काम करेगी कोई भी निजी सेना नहीं होगी। प्रधानमंत्री के रूप में जिन्ना पाकिस्तान की योजना पर भी काम कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वे पाकिस्तान निर्माण के कारणों से लोगों को सहमत कराएं और किसी तरह के बल का प्रयोग न करें। यदि जिन्ना यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, तो यही प्रस्ताव कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस बहुमत में है, लेकिन भारत के हित में रखी गयी किसी बात के मामले में कांग्रेस कभी भी मुस्लिम लीग के खिलाफ अपने बहुमत का इस्तेमाल नहीं करेगी।

रणनीतिक और सामाजिक नजरिये से ब्रिटिश सरकार की भी यही मंशा थी कि भारत का विभाजन न हो क्योंकि भारत का विभाजन होने से दक्षिण एशिया में उसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, हिमालय, रेगिस्तान और तराई के क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्थाओं वाले क्षेत्रों से रिश्ते बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती। इसका मतलब है कि गांधी और नेहरू को विभाजन के लिए दोषी ठहराना अन्यायपूर्ण है। अगर किसी की विभाजन में सबसे अहम भूमिका है, तो वह है ब्रिटिश सरकार की, परिस्थितियों की, फिर मुस्लिम लीग की। सी. राजगोपालाचारी से लेकर महात्मा गांधी तक भारत को अखंड रखने की कोशिश की गयी थी।